Личное первенство СССР

Первенство Москвы

VIII Командное первенство СССР

Чемпионат Европы

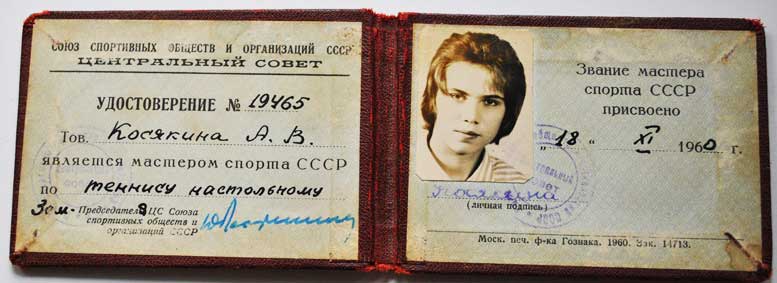

Новые мастера спорта СССР

Двадцатки сильнейших

Личное первенство СССР

Очередное первенство страны прошло в Киеве в начале февраля.

У женщин все три первых места заняли представители Эстонии.

ЖЕНЩИНЫ

1. Эвелин Лесталь

2. Ирина Саар

3. Сигне-Май Пайсярв

МУЖЧИНЫ

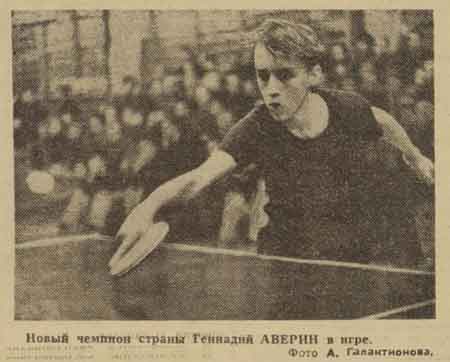

1. Геннадий Аверин

2. Григорний Гринберг

3. Альгимантас Саунорис

3. Арутюн Акопян

6. Хельдур Мяэ

10. Иоганнес Меекса

ЖЕНСКИЕ ПАРЫ

1. Эвелин Лесталь/Хельги Песур

2. Сюзанна Захарян/Ниеле Раманаускайте

3. Александра Косякина/Татьяна Васильева

МУЖСКИЕ ПАРЫ

1. Геннадий Аверин/Григорий Гринберг

2. Римас Пашкявичус/Альгимантас Саунорис

3. Иоганнес Меекса/Хельдур Мяэ

СМЕШАННЫЕ ПАРЫ

1. Сигне-Май Пайсярв/Альгимандас Саунорис

2. Сюзанна Захарян/Геннадий Аверин

3. Эвелин Лесталь/Иоганнес Меекса

Сегодня (4 февраля) в Киеве начинается финал десятого личного первенства СССР по настольному теннису.

По традиции личное первенство проводилось в два этапа: полуфинальные соревнования в четырех зонах и финал. В чемпионате этого года начали состязаться 160 человек — победители отборочных республиканских соревнований.

Во фрунзенском полуфинале вместе со спортсменами Средней Азии и Казахстана играли Г. Гринберг и О. Жилевичуте. Они уверенно заняли первые места в подгруппах. У мужчин на втором месте оказался О. Кадыров (Ташкент), а у женщин — А. Луценко (Фрунзе). Спортсмены Средней Азии впервые выступят в финале личного первенства.

Очень ровный состав участников был в бакинском полуфинале. Мастера спорта А. Акопян и С. Захарян довольно легко заняли первые места в подгруппах, мастеру спорта эстонке Х. Песур удалось занять первое место в своей подгруппе, лишь одержав трудную победу со счетом 22:20 в пятой, решающей партии над пятнадцатилетней Т. Васильевой из Баку. Юная бакинка вышла на второе место, опередив ряд опытных спортсменок, в том числе и неоднократных участниц международных встреч 3. Абрамову и В. Сирутите. Хорошо выступила в этом полуфинале москвичка В. Кутакова, она потерпела только одно поражение — от Захарян. У мужчин вторые места заняли бакинец Ю. Газарян и Г. Маркарян (Армения).

Неудача постигла грузинских спортсменов. У себя дома им не удалось завоевать ни одного места в финале. Сильная тенничистка И. Изашвили из-за болезни не смогла участвовать в соревнованиях, а чемпионка Грузии прошлого года Э. Хантадзе сыграла слабо, заняв лишь пятое место.

Во львовском полуфинале больших успехов добился молодой О. Жеребенков (Молдавия). Он занял первое место в подгруппе, опередив чемпиона СССР Р. Пашкявичуса. В другой подгруппе впереди был мастер спорта И. Меекса.

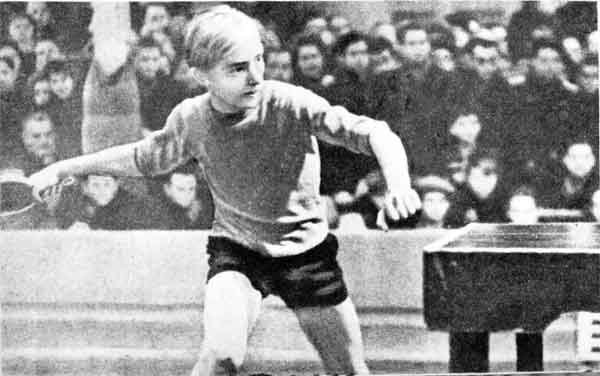

Четырнадцатилетняя А. Косякина очень ровно провела все встречи и опередив многих сильных спортсменок, в том числе и чемпионку Украины Д. Чайку, заняла первое место. Украинки весьма успешно выступили в полуфинальных играх. Кроме Косякиной и Чайки, право состязаться в финале завоевала молодая харьковчанка Н. Смирнова.

В Ленинграде первые места уверенно заняли сильнейшие спортсмены СССР А. Саунорис, Н. Раманаускайте, Г. Аверин, С. Пайсярв, а также мастера спорта В. Балтакис (Литва) и С. Куньшина (РСФСР).

Впервые в финале личного первенства страны будут участвовать два лениградца Е. Бергман и В. Морозов, опередившие в лениградских подгруппах многих известных спортсменов. Несколько неожиданным был усвсех молодой эстонки В. Туруке. Ранее не занимавшая высоких мест, она на этот раз победила трех мастеров спорта и вышла в финал.

Впервые в истории всесоюзных чемпионатов по настольному теннису для взрослых играм предшествовали специальные контрольные состязания по физической подготовке. Оказалось, что далеко не все теннисисты хорошо подготовлены физически. Довольно скромные нормативы оказались многим не под силу.

В финале участвуют 16 мужчин и 16 женщин, они будут играть по олимпийской системе с выявлением всех мест. Парные встречи играются также по олимпийской системе, но с выявлением первых трех мест. («Советский спорт» №29 4 февраля 1960 г., в сокр.)

Соревнования перед соревнованиями

Участникам финальных соревнований личного первенства страны по настольному теннису, прежде чем они вооружились ракетками и подошли к столам, утром пришлось соревноваться в несколько необычном плане. Эти соревнования были введены федерацией, озабоченной атлетической подготовкой спортсменов. Насколько забота эта своевременна, показывают результаты выступавших. Дело в том, что нашим совсем юным, молодым и более опытным мастерам настольного тенниса предложено было испытать свою силу в своеобразной программе многоборья.

Каждому из них необходимо было пробежать определенную дистанцию, показать свое умение в прыжках в высоту и в тройном с места, а также в подтягивании, И хотя требования, которые предъявлялись к нашим ведущим мастером настольного тенниса, были не слишком суровы (женщины, например, должны были прыгнуть в высоту на 95 см, а мужчины — на 1 м 15 см и т. д.), большая часть спортсменов не справилась с этими требованиями.

Среди теннисисток пять участниц из 16 не сумели преодолеть контрольной высоты, а в числе пяти было трое мастеров спорта! Известные мастера Акопян и Гринберг не могли прыгнуть на 1 м 15 см, и никто из мужчин не сумел закончить 30-метровую дистанцию быстрее, чем за 5 секунд.

Результаты по атлетическому многоборью не могут сказаться на результатах чемпионата. Однако с будущего года тот, кто не выполнит установленных нормативов, не будет допускаться к встречам по теннису.

Вечером начались игры первого круга в одиночных и парных разрядах. Самым юным участникам финала в первом круге достались очень трудные матчи. 15-летняя Таня Васильева из Баку играла с мастером спорта C. Захарян, 18-летняя литовка А. Кондратайте, хорошо выступившая в полуфинале, встретилась с неоднократной чемпионкой страны Э. Лесталь, В. Тыруке — с мастером спорта С. Куньшиной. И хотя каждая из этих игр сложилась по разному и в каждой из них победителями вышли мастера, юные спортсменки выступали против них по-спортивному, азартно и в общем сильно.

Центральными встречами вчерашнего дня были поединки 15-летней киевлянки А. Косякиной с москвичкой В. Кутаковой, а у мужчин — Р. Пашкявичуса и В. Заблоцкиса.

Поединок Пашкявичуса с Заблоцкисом сразу же захватывает внимание всех присутствующих. Начало первой партии выглядит предельно осторожным, но в этом чувствуется «подготовка к прыжку», Первым уходит вперед Пашкявичус. И хотя счет вскоре выравнивается — 18:18, он тремя сильными ударами выигрывает партию. В начале второй партии Заблоцкис полон желания изменить картину игры. Накат, удар… накат, удар! И нервы Пашкявичуса не выдерживают: партия выиграна Заблоцкисом — 21:12. Но на большее молодого мастера не хватило. Счет последующих двух партий — 21:12 и 21:14 в пользу Пашкявичуса.

Косякина вчера же обеспечила себе 8-е место, выиграв со счетом 3:0 у москвички Кутаковой. («Советский спорт» №30 5 февраля 1960 г.)

Без сюрпризов не бывает

КИЕВ. (Наши спец. корр.). В соревнованиях, проводимых по олимпийской системе, первый день игры бывает обычно не очень интересен, поскольку судейская коллегия «рассеивает» сильнейших участников и они между собой не встречаются, Так было и на десятом чемпионате страны по настольному теннису. Основные претенденты на золотые медали у мужчин — Саунорис, Аверин, Пашкявичус, Акопян и Гринберг, а у женщин — Раманаускайте, Лесталь, Захарян и Пайсярв легко вышли в следующий тур, но все-таки без неожиданностей не обошлось.

Неоднократный участник сборной СССР мастер спорта И. Меекса потерпел поражение от чемпиона Ленинграда В. Морозова.

Меекса начал встречу спокойно и уверенно. В первой партии все было как будто вполне «нормально». 21 : 12 — разрыв довольно значительный. Затем как это часто бывает, излишняя уверенность лишила Меекса уважения к менее опытному противнику. Меекса теперь играет гораздо свободнее: его словно забавляет картина равной борьбы. Он улыбается, счет идет очко в очко, но Морозов энергичными действиями выигрывает партию. Следующая, третья партия, как две капли воды, походит на на первую: Меекса вновь максимально собран, Но в четвертой и в особенности пятой партии становится ясно, что у Морозова сил больше. Иной раз он позволяет себе даже устремляться за безнадежными мячами, в то время как Меекса экономит силы, в движениях необычайно скуп. Счет заключительной партии — 21 : 18 в пользу ленинградского чемпиона.

В этот же день были сыграны смешанные парные встречи, и мы увидели две новые парные комбинации: Г. Аверин играл с C. Захарян, а 14-летняя киевлянка А. Косякина была приглашена в качестве партнера А. Акопяном.

До сих пор мы хорошо знали пару Акопян — Захарян. На протяжении почти десяти лет они не однажды выигрывали классные места, были чемпионами страны. В последние годы, однако, становилось все очевиднее, что стиль игры партнеров — непрерывные атаки Захарян и мягкая, в основном защитная игра Акопяна — не очень подходит один к другому.

Акопян и его новая партнерша не сумели оказать серьезного сопротивления одной из сильнейших пар, Лесталь — Меекса. Первое же выступление нового «дуэта» Захарян — Аверин оставило самое лучшее впечатление.

Играя против призеров второй Спартакиады народов СССР мастеров спорта Куньшиной и Гринберга, Захарян и Аверин показали красивую и очень убедительную игру. Борьба продолжалась только в первых двух партиях. Позволим себе заметить, что, выиграв эту встречу со счетом 3 : 1, Захарян с Авериным сделали серьезную заявку на звание чемпионов страны в этом разряде.

Центральной встречей вчерашнего дня состязаний была игра Г. Аверина с Р. Пашкявичусом. Она настолько увлекла зрителей, свободных от встреч участников и судей, что они даже не заметили сенсационных событий, разыгравшихся на соседних столах. С. Куньшина победила Н. Раманаускайте, а ветеран настольного тенниса И. Саар, выигравшая перед этим у второго призера Спартакиады народов СССР Х. Песур, на этот раз победила С. Захарян.

Ну, а кто же взял верх в центральной встрече? Болельщики юного спортсмена могут быть довольны, Г. Аверин выиграл пятую, решающую партию. Счет 3 : 2 (18:21, 21:17, 21:19, 19:21, 21:19.). («Советский спорт» №31 6 февраля 1960 г.)

7 февраля (№32) «Советский спорт» публикует статью «Благородство побеждённого», в которой рассказывается о победе Геннадия Аверина над Римасом Пашкявичусом. В конце статьи итоги полуфиналов: Вчера начались полуфиналы, в которые, кроме Аверина, Куньшиной и Саар, вышли Саунорис, Гринберг, Акопян, Лесталь и Пайсярв. «Ба, знакомые все лица!» — воскликнет болелыцик. Что ж, это действительно так, и нам остается лишь сообщить о результатах нескольких полуфинальных игр.

Аверин легко выиграл у Саунорриса — 3:0, Гринберг победил Акопяна.

В женских полуфиналах Лесталь выиграла у Пайсярв, а Саар у Куньшиной, В парных разрядах звание чемпионов разыграют Захарян — Аверин и Пайсярв — Саунорис, а также Раманаускайте — Захарян и Лесталь — Песур.

Золотые медали Геннадия Аверина

Ещё в начале игр мнения и прогнозы специалистов насчет возможных победителей резко расходились. Многие предполагали, что чемпионы спартакиады Раманаускайте и Саунорис за прошедшие полгода еще более отточили свое мастерство. Говорили, что по-прежнему очень силен Пашкявичус, что много новинок приготовил к чемпионату Гринберг, что, наконец, Акопяну тоже палец в рот не клади.

Способностей Аверина никто, разумеется, не приуменьшал, но жеребьевка, которая свела его в одной половине турнира с Саунорисом и Пашкявичусом, казалось бы, говорила не в пользу самого молодого участника чемпионата мужчин. И тем не менее чемпионом страны стал семнадцатилетний Геннадий Аверин.

Самым опасным противником будущего чемпиона был, пожалуй, Гринберг. Как и Аверину, Гринбергу свойственен высокий темп игры. Если учесть еще, что коронный удар Аверина справа выполняется с большим замахом, то очень быстрые, подчас молниеносные ответы Гринберга чрезвычайно затрудняют подготовку такого удара. Так оно и произошло, но все-таки первая партия осталась за Авериным и притом с довольно внушительным отрывом — 21:14.

Во второй партии Гринберг определенно разыгрывается: его неожиданные и очень резкие удары справа и слева ставят Аверина в затруднительное положение. Стремясь во что бы то ни стало сохранить в целости свое главное оружие — инициативу, Аверин торопится, но его удары неточны. Партию, выиграл Гринберг и тоже с большим преимуществом — 21:15.

Теперь уже все ожидают игры еще более напряженной, чем у Аверина с Пашкявичусом в четвертьфинале, и поначалу третья партия оправдывает эти ожидания. Гринберг ведет — 12:10, и вот тут происходит нечто непонятное. Вместо того чтобы развить правильно найденную тактику, Гринберг неожиданно уходит от стола, обратившись к малосвойственной ему подрезке мяча. Счет моментально меняется. 16:14 — теперь уже впереди Аверин, который полностью избавился от минутного замешательства и которому уже снова все удается, Счет третьей партии 21:15, а в четвертой и того внушительнее — 21:13. Борьбы в ней почти не было.

После небольшого перерыва Аверин и Гринберг объединяются и хотят стать чемпионами вместе. Хотя на их пути к золотым медалям стоит пара Пашкявичус — Саунорис, до сих пор считавшаяся самой сильной в стране, недавние соперники, действуя с редким пониманием, добиваются своей цели. 3:0 — таков счет финала.

В смешанном разряде против Аверина, партнершей которого была Захарян, выступили Саунорис и Пайсярв, Они и стали чемпионами, Лесталь в пятый раз стала чемпионкой страны, без всяких усилий победив Саар (3:0). Вторую золотую медаль Лесталь завоевала в партии с Песур, выступая против Раманаускайте и Захарян.

Говоря о триумфе нового стиля игры, мы имели в виду не только Аверина. Чемпионка страны Лесталь также предпочитает любой другой тактике атаку. Но в особенности приятен большой спортивный успех двух девочек — четырнадцатилетней киевлянки Шуры Косякиной и пятнадцатилетней Тани Васильевой из Баку.

Так же как и Аверин и Лесталь, они играют в «ультранападающем» стиле, и, несмотря на отсутствие опыта, и вообще не успев еще по-настоящему сыграться, они завоевали свои первые в жизни медали. Правда, медали бронзовые, но зато полученные на всесоюзном чемпионате, который, кстати сказать, впервые отдавал свои призы таким юным спортсменкам. И поскольку речь идет о детях, мы обязаны вспомнить имена их спортивных педагогов: это доктор А. Сирота из Киева и инженер Ю. Газарян из Баку.

«Советский спорт» №33 9 февраля 1960 г.

Э. ЛЕСТАЛЬ — СНОВА ЧЕМПИОНКА СТРАНЫ

В Киеве закончились соревнования на личное первенство страны по настольному теннису.

С большим успехом выступили спортсменки нашей республики. Неоднократная чемпионка страны Э. Лесталь в полуфинале нанесла поражение своей землячке С. Пайсярв — 3 : 0. Во втором полуфинале представительница нашей республики И. Саар выиграла у сильнейшей теннисистки Российской Федерации С. Куншиной — 3 : 0. В финале Э. Лесталь победила И. Саар со счетом 3 : 1 и снова завоевала звание чемпионки страны на 1960 год.

В борьле за третье место С. Пайсярв выиграла у С. Куншиной — 3 : 0. Итак, три первых места на чемпионате заняли представительницы Эстонии.

Среди мужчин чемпионом страны впервые стал Г. Аверин (РСФСР). Х. Мяэ занял шестое и Ю. Меекса — десятое место.

В женском парном разряде Лесталь — Песур победили в финале Раманаускайте (Литва) — Захарян (Армения) — 3 : 2 и заняли первое место.

В смешанном парном разряде чемпионами страны стали Пайсярв — Саунорис (Литва). Лесталь — Меекса вышли на третье место.

В мужском парном разряде Меекса — Мяэ заняли третье место.

«Советская Эстония» №33 9 февраля 1960 г.

Закат позиционного стиля («Спортивные игры» №3 1960 г.)

Чемпионат страны по настольному теннису 1960 г. (десятый по счету) начался необычно. Прежде чем взять в руки ракетки, все участники вышли на беговую дорожку и сектора для прыжков.

Современный настольный теннис далеко не «дамская игра», как ее кое-кто расценивал до последнего времени. Первоклассный теннисист должен обладать стартовой реакцией спринтера, быть ловким, находчивым, прыгучим, своеобразным теннисным вратарем. А для того, чтобы в матче наносить сотни сильных атакующих ударов, требуются еще выносливость и сила.

Конечно, и сама игра у стола развивает эти качества. Но только в некоторой мере! Для настоящей же всесторонней атлетической подготовки нужна помощь других видов спорта, главным образом легкой атлетики.

Вот почему с нынешнего года в программу всех важнейших состязаний по настольному теннису внесено специальное легкоатлетическое четырехборье. Оно состоит из пяти рывков на 30 м, прыжка в высоту с разбега, тройного прыжка с места, отжимания на руках от пола (для женщин) и подтягивания на перекладине (для мужчин).

Что же показали результаты четырехборья? К сожалению, слабую физическую подготовленность большинства участников чемпионата. Никто из мастеров не смог пробежать 30 метров быстрее 5 сек. Мастер спорта А. Акопян сумел преодолеть планку лишь на высоте 115 см, а мастер спорта Г. Гринберг не взял и этой высоты. Мастер спорта И. Саар пробежала 30 м за 6,9 сек. (!) и не смогла прыгнуть выше 95 см.

Можно теперь с уверенностью сказать, что слабая физическая подготовленность теннисистов — тормоз, препятствующий движению вперед. Без борьбы за усиление атлетических качеств наших теннисистов нечего и думать о высоком международном классе.

МЫ ОШИБАЛИСЬ

Еще недавно, лет 5—6 назад, мы считали основой успеха широко распространенный в Европе «позиционный» стиль игры — точную плассировку мяча в сочетании с единичными атакующими ударами. Мы полагали также, что появление молодых спортсменов, которые к 21—23 годам могли бы достичь высокого мастерства, обеспечит планомерную замену старых мастеров и дальнейшее повышение класса игры.

Мы ошибались. Сейчас это совершенно ясно. Игра азиатских спортсменов (японских и китайских), добившихся поистине поразительных успехов в международных состязаниях, показала, что только умение овладеть инициативой с первого же мяча, смелый атакующий стиль могут принести настоящий успех.

Ясно стало и другое. Не в 21—23 года спортсмен может стать мастером настольного тенниса, а гораздо раньше — в 16—18 лет. Только тогда можно рассчитывать на значительные международные успехи.

Киевский чемпионат подтверждает эти выводы.

На состязаниях можно было наблюдать две группы игроков, полярных друг другу по стилю. Одна состояла из известных опытных мастеров (Акопян, Балтакис, Куньшина, Мяэ, Пайсярв и близкие им по игровой манере Гринберг, Саунорис, Меекса), предпочитающих вести игру в медленном темпе, подолгу готовящих атаку, осуществляемую чаще всего одиночными ударами. Другая группа — игроки, ведущие смелую атаку с первых же мячей и стремящиеся сразу же овладеть инициативой. В нее входит вся молодежь, вышедшая в финал во главе со своим лидером Г. Авериным, и несколько игроков старшего поколения — С. Захарян, Э. Лесталь, И. Саар и другие.

ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ ВЫБИТ

Спор двух стилей на этом чемпионате носил принципиальный характер. И, пожалуй, еще никогда так наглядно не •проявлялось полное превосходство активного комбинационного стиля над позиционным. Дело тут не только в спортивных результатах, хотя и они характерны. Выдающаяся победа Г. Аверина, третье призовое место в женском парном разряде, занятое «ультранападающими» 14-летними девочками А. Косякиной с Украины и Т. Васильевой из Азербайджана, большой успех ветеранов настольного тенниса Э. Лесталь и И. Саар, заметно активизировавших и тем самым усиливших свою игру,— все это говорит о подлинном торжестве новых веяний. Все, даже упрямые скептики, воочию убедились, насколько игра этих спортсменов, а также Пашкявичуса, Заблоцкиса, юной А. Кондратайте, ярче, содержательней, интересней, чем игра представителей позиционного стиля.

Самой увлекательной была встреча Аверина с Пашкявичусом. Она прошла в головокружительной смена комбинаций и непрерывных атаках и контратаках. После этого поединка, оставившего у всех неизгладимое впечатление, было неприятно смотреть, как Акопян и Балтакис в течение часа и десяти минут делали все, чтобы усыпить зрителей. Это было поистине перекачиванием из пустого в порожнее. Мяч десятки раз высоко и тихо перелетал через сетку, приземляясь в центре стола, и каждый из противников терпеливо ждал лишь ошибки партнера. Как досадно было этим мастерам — участникам четвертьфинального матча, когда разочарованные зрителе переместились к другому столу, г до играла «утешительную» встречу юная Косякина.

Да. трудно сейчас приходится игрокам позиционного, защитного стиля. Нелегко и их тренерам, которые долгие годы были приверженцами различных «теорий» о преимуществах позиционной игры Раньше в ответ на упреки в бесцветности игры приверженцы позиционного стиля говорили: «Да, но мы побеждаем, а это в спорте главное». Ныне и этот аргумент у них выбит решительно и бесповоротно! Позиционный стиль обречен. В этом большое принципиальное значение нынешнего чемпионата СССР.

Другой важный итог чемпионата — резкое омоложение ведущей группы теннисистов. Большая группа юных спортсменов, доселе не добиравшаяся до больших спортивных высот, сделала на чемпионате в Киеве уверенную заявку на будущее. Из 16 теннисисток — участниц финального розыгрыша — пятерым не было 18 лет. Важно и другое — география талантов. Мы как-то свыклись с тем, что новые молодые имена приходят только из Литвы и Эстонии. Теперь картина иная. Литва дала на сей раз лишь одно новое дарование — 18-летнюю А. Кондратайте из Паневежиса, ученицу известного тренера В. Варякойса. Остальных же вырастили в Азербайджане (Т. Васильева), на Украине (А. Косякина), в Москве (С. Белоцерковская), Грузии (М. Кватадзе) и Ленинграде (Е. Бергман).

ВЫСОКАЯ ТЕХНИКА И ТАКТИЧЕСКАЯ НЕСМЫШЛЕННОСТЬ

Радуясь успехам молодежи, мы не можем закрывать глаза на недостаточно быстрый темп роста класса их игры (особенно у мальчиков). Непростительно медленно приближается наша молодежь к высшему классу мастерства. Из большой группы юношей-перворазрядников 15—18 лет, представляющих различные республики, никто и близко не подошел по мастерству к Аверину. Никто из способных девочек, кроме Лаймы Балайшите, не может сравниться с Раманаускайте.

Почему это происходит? Ведь в последние годы так много сделано для развития юношеского настольного тенниса! Думается, что работа со спортивной. сменой страдает некоторой однобокостью. Тренеры, занимаясь с юношами, главное внимание обращают на освоение различных технических приемов, в первую очередь атакующих ударов. Это хорошо. У ряда юных теннисистов «прорезался» такой сильный удар справа, что принять его подчас не могут даже ведущие мастера. Большинство юных спортсменов овладело и умением укорачивать мяч. Имеется у них довольно внушительный арсенал защитных действий. Кое-кто неплохо владеет и сложными подачами. Однако никого из этих молодых игроков нельзя назвать мастером в полном смысле слова.

Большинство этих юношей и девушек еще не научилось творчески, не по шаблону, подходить к турнирным встречам. Ведь сколько соперников, столько и тактических задач! А молодые игроки еще не умеют разработать тактический план поединка и, если появляется необходимость, решительно перестраиваться в ходе встречи. Как часто они бездумно идут на обмен ударами, не считаясь ни с игровой обстановкой, ни даже с тем, выполним ли в данной ситуации тот или иной удар.

Бывает и так. После проигрыша своего ученика тренер нередко заявляет: «Я ему говорил, как играть, а он не выполнил указаний. Вот и проиграл».

Эти слова, как прожектор, освещают существо дела. И оборачиваются они против самого тренера. Надо не натаскивать ученика «в пожарном порядке» перед встречей, а в процессе обучения терпеливо формировать у него творческое мышление, развивать игровую инициативу, поощрять самостоятельность.

Вспоминается одно из выступлений А. Косякиной. Способная девочка убедительно победила вторую теннисистку Москвы В. Кутакову. Но на следующий день, встретившись с Пайсярв, игроком более сильным и играющим в иной манере, Косякина оказалась беспомощной.

Она вела эту игру точно по такому же «рецепту», как и против Кутаковой, а нужен был совершенно иной план игры.

Нечто похожее произошло и с О. Жеребенковым из Молдавии. Он еще молод, но играет уже 7—8 лет. Пользуясь своим сильным ударом справа, Жеребенков вышел победителем в полуфинальном турнире на первенство страны, обыграв экс-чемпиона СССР Р. Пашкявичуса. А через 3—4 дня, в финале, Жеребенков легко проиграл более слабому противнику—X. Мяэ. Причина та же — игровой шаблон.

Можно ли рассчитывать на таких игроков в ответственных международных соревнованиях? Разумеется, нет. Сильный удар — еще не признак зрелого мастерства. Необходимо умело пользоваться своим техническим арсеналом.

Если маленькой Лайме Балайшите простительна неровность игры, то 17— 20-летним игрокам этого прощать нельзя. Между тем, нередко слышишь такой отзыв: «Да, он играет неровно, но это теннисист нападающего стиля, перспективный!» Хорошо, что девиз игрока — атака, но можно ли мириться с тем, что его наступательный порыв основан на стихии? Воспитание мыслящего спортсмена, не только владеющего комплексом технических приемов, но и умеющего ими толково пользоваться,— одна из самых насущных задач в воспитании нашей смены.

Медленные темпы роста мастерства объясняются еще и острой нехваткой квалифицированных тренеров. С каждым днем это ощущается все острее и острее. Ряды играющих в настольный теннис бурно растут. К началу 1960 года в нашей стране насчитывалось около 700 000 организованных теннисистов. Между тем, подготовкой инструкторов и тренеров никто до сих пор не занимается. А разве не могут помочь школы тренеров? Ведь готовят они тренеров по другим спортивным играм. Пора, наконец, предусмотреть в программах и учебных планах наших вузов и техникумов часы на элементарное ознакомление будущих педагогов физической культуры с настольным теннисом. Тогда молодые специалисты, выпускаемые нашими учебными заведениями, не будут выглядеть незнайками в глазах огромной массы молодежи, интересующейся этой увлекательной игрой.

МАЛО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ХВАТКУ «ПЕРОМ»

На каждом крупном соревновании тренеры обмениваются мнениями по актуальным для данного вида спорта проблемам. Так было и в Киезе, на чемпионате по настольному теннису. Немало, например, спорили о правиле «20 секунд», о хватке «пером».

Пять лет назад для борьбы с процветавшей пассивной игрой было введено известное правило «20 секунд». Нынче ряды приверженцев «ка^ки» и «перекидки» сильно поредели. В связи с этим некоторые игроки и тренеры высказываются за отмену правила «20 секунд». Под это предложение даже подводится «теоретическая база». Говорят, что, мол, правило «20 секунд» не стимулирует атакующих действий. В доказательство называют теннисистов, преднамеренно добивающихся введения судьями правила «20 секунд», чтобы играть в позиционном стиле и добиваться выигрыша очка одиночными нападающими ударами.

Мы считаем отмену этого правила преждевременной. Хотя ряды «качальщиков» действительно поредели, но еще велик соблазн ухода в глухую оборону и возврата в трудную минуту к спасительной «перекидке», особенно у тех кто вкусил некогда этот пресный плод. Яркий тому пример —отборочные январские матчи между мастерами спорта А. Акопяном и Р. Пашкявичусом. Матчи проходили по международным правилам (правило «20 секунд» не вводилось) Поскольку победителю вручался билет на поездку в Софию, оба спортсмена решили не рисковать и развели нуднейший «кач», на который тошно было смотреть. Есть все основания полагать, что мы станем свидетелями значительного увеличения числа подобных матчей, если откажемся от правила «20 секунд». Это потянет нас назад. Срок службы этого правила еще не вышел.

Само по себе правило «20 секунд» не служит стимулом для остроатакующих действий, но оно властно побуждает игрока проводить одиночные нападающие удары, а такая манера игры явно предпочтительнее «кача».

О хватке «пером» в последнее время пишут и говорят много. Все сходятся на том, что хватка «пером» стимулирует активную игру, способствует росту мастерства и что играющим «по-европейски» полезно встречаться с «азиатами». Но дальше разговоров дело, к сожалению, не идет. Из 160 участников всесоюзного чемпионата лишь одна спортсменка играла «пером». С консерватизмом тренеров, голосующих на совещаниях за культивирование хватки «пером», а на деле игнорирующих азиатскую хватку, надо повести борьбу.

Хватка «пером», несомненно, послужит дальнейшему прогрессу нашего настольного тенниса. И эту хватку следуе: внедрять более настойчиво, чем это делалось до сих пор.

Личное первенство Москвы

Школьники против мастеров

Завтра начинается финал личного первенства Москвы по настольному теннису. Среди 28 сильнейших теннисистов представители юного поколения школьники С. Белоцерковская, Т. Шевелева, Т. Кострикина, M. Озеров и A. Златогоров, продемонстрировавщие в полуфиналах активную наступательную игру. Они встретятся с чемпионами Москвы прошлого года Р. Ушаковой и А. Кирпшой, мастерами спорта Ф. Душкесасом и Н. Леоновым. В финальных играх примет участие чемпион страны Г. Аверин.

Игры продлятся 8 дней. («Советский спорт» №42 10 февраля 1960 г.)

Закончилось личное первенство Москвы по настольному теннису. И хотя чемгионами столицы стали «защитники» Корнеева и Фридман, опытным, много лет играющим спортсменам пришлось выдержать энергичный натиск молодежи. Так, самый юный участник мужского финала 15-летний М. Озеров занял в личном зачете третье место, опередив многих бывалых игроков. В женском парном разряде Корнеева и Васильева почти без борьбы уступили звание чемпионок остро атакующим теннисисткам Ивановой и Кутаковой. B смешанной паре осторожно игравшие Васильева и Леонов не смогли справиться с беспрерывными атаками 14-летней Белоцерковской и Голованова, впервые ставших чемпионами столицы. («Советский спорт» № 56 4 марта 1960 г.)

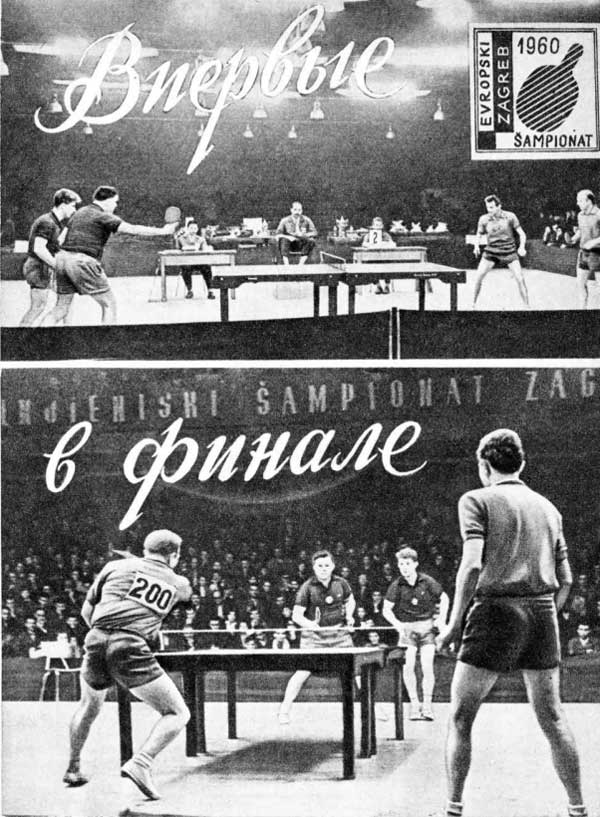

Чемпионат Европы

Сборная СССР приняла участие в чемпионате Европы, который проходил в Загребе. Состав мужской сборной: А. Саунорис, Г. Аверин, Р. Пашкявичус. У женщин выступали С. Пайсярв, С. Захарян, Н. Раманаускайте.

Мужская пара А. Саунорис — Р. Пашкявичус взяли серебро.

Из советских спортсменов в число 16 сильнейших попала C. Пайсярв, которая со счетом 3 : 0 выиграла у Г. Канск (Дания). C. Захарян проиграла А. Шимон (Голландия). Саунорис со счетом 3 : 0 победил И. Зедельмейера (Австрия), но следующую встречу проиграл румыну Р. Негулеску. Пашкявичус проиграл Фёльди (Венгрия) со счетом 2 : 3.

Поначалу неплохо стартовала наша мужская пара Пашкявичус — Саунорис. Они выиграли три встречи у опытных противников и вошли в число восьми сильнейших. Но вчера утром они проиграли в четвертьфинале чемпионам Швеции Лунгстрему и Иенссону. Женская пара Захарян — Пайсярв проиграла венгеркам Лантошне — Керекешне со счетом 0 : 3.

Раманаускайте в паре с Шварцовой (Чехословакия) проиграла англичанкам Роу и Бест. «Советский спорт» №87 10 апреля 1960 г. (в сокр.)

Впервые среди призеров

Приз за пятое место получила молодая советская спортсменка С. Пайсярв. В восьмой финала она выиграла у югославки М. Плют (3 : 1), а в четвертьфинале проиграла венгерке Ш. Мате (0 : 3).

Советские спортсмены А. Саунорис и Р. Пашкявичус добились большого успеха, заняв второе место среди мужских пар. В решающей встрече они проиграли всемирно известным венграм Ф. Шидо и 3. Берцику со счетом 0 : 3. На пути к финалу наши теннисисты обыграли югославскую, румынскую пары, затем в упорной борьбе со счетом 3 : 2 шведов Лунгстрема и Иенссона (в этой встрече победа была присуждена советским спортсменам, а не шведам, как сообщалось ранее). В полуфинале Саунорис и Пашкявичус переиграли чемпионов Бельгии Дюгардена и Ролана (3 : 1). Каждая из этих встреч проходила в очень напряженной борьбе, но Саунорис и Пашкявичус проявили большую силу воли и в решающие моменты склоняли чашу весов в свою пользу.

Важный итог чемпионата состоит в том, что на этот раз среди призеров мы впервые видим представителей СССР, Швеции, Бельгии, Югославии. Выигрыш второго места нашей мужской парой Саунорис — Пашкявичус, выдвижениe на пятое место в Европе нашей женской команды и пятое место в личном первенстве молодой спортсменки Пайсярв — все это является нашим успехом. Впервые нашим игрокам удалось завоевать медаль первенства Европы. Однако огорчило неудовлетворительное выступление мужчин в командном первенстве.

«Советский спорт» №88 12 апреля 1960 г. (в сокр.)

На этих фотографиях запечатлен знаменательный факт: советские теннисисты Альгимандас Саунорис и Римас Пашкявичус играют в финале чемпионата Европы. Это крупный успех нашего молодого настольного тенниса, пробующего свои силы в ответственных международных турнирах.

Второе призовое место — большой успех врача-хирурга Саунориса и закройщика-меховщика Пашкявичуса. Радует и несомненный рост упаковщицы Таллинской картонажной фабрики Сигне Пайсярв, которая, победив югославскую теннисистку М. Плют, вышла в четверть финала.

Фото тренера сбороной команды СССР по настольному теннису В. Иванова. «Спортивные игры» №5 1960 г.

Турнир в Кишиневе

На финише турнира

К началу третьего дня кишиневского турнира по настольному теннису только пять мужчин из двенадцати обеспечили себе право выхода в финальную группу — И. Меекса, Г. Аверин, В. Морозов, Калныньш, Р. Жемялис. И только после окончания предварительного турнира определились остальные финалисты — Б. Шафир, Х. Лисинас, Е. Бергман, А. Бродский, Б. Холодовский, Х. Мяэ и В. Балтакис. Интересно, что одному Меексе удалось избежать поражений.

Вчера начались финальные игры. У мужчин Аверин убедительно выиграл у Р. Жемялиса (2 : 0), Б. Шафир — у В. Морозова (2 : 0), X. Лисинас y Х. Мяэ (2 : 1). Большой неожиданностью был проигрыш З. Калныньша Б. Холодовскому (19 : 21, 21 : 17, 18 : 21). Теннисист из Львова был более точен, в особенности в ударах справа.

C. Белоцерковская, которая немного раньше победила со счетом 2 : 0 мастера спорта И. Саар и сделала серьезную заявку на победу в турнире, начала встречу с Н. Раманаускайте спокойно, но проиграла в упорной борьбе со счетом 2 : 1.

Из остальных встреч следует отметить победу украинки Д. Чайка со счетом 2 : 1 над мастером спорта И. Саар и мастера спорта В. Балтакиса над мастером спорта И. Меекса.

Проведены четвертьфинальные и полуфинальные игры в женском парном разряде. Молодые участницы турнира С. Белоцерковская и Т. Васильева выиграли у мастеров спорта Э. Лесталь и И. Саар, В финале они встретятся с Н. Раманаускайте и Д. Лукиной.

«Советский спорт» №126 26 мая 1960 г.

Чемпионам пришлось потесниться

Итак, турнир мастеров маленькой ракетки в Кишиневе окончен. Кое-кому из чемпионов и мастеров при распределении призовых мест пришлось потесниться. У мужчин первенствовал И. Меекса, на втором месте чемпион страны Г. Аверин, на третьем — 16-летний рижанин 3. Калныньш. Это большой его успех. За чертой призеров остались опытные мастера В. Балтакис и Х. Мяэ.

В женском парном разряде победили Н. Раманаускайте — Д. Лукина, на втором месте С. Белоцерковская — Т. Васильева.

В мужском парном разряде азербайджанская пара В. Лебедик — Н. Новиков преподнесла очередной сюрприз, выиграв в финале у Г. Аверина и В. Балтакиса (21 : 19, 21 : 13).

В смешанном разряде москвичи С. Белоцерковская — Г. Аверин выиграли у эстонцев Э. Лесталь и И. Меекса. Только в этом разряде и удалось спортсменам Молдавии А. Ермолаевой и И. Московичу занять третье призовое место.

В женском одиночном разряде, как мы уже сообщали, на первое место вышла Н. Раманаускайте, на второе — С. Белоцерковская. Третьим призером стала Э. Лесталь.

«Советский спорт» №128 28 мая 1960 г.

II Студенческие летние игры

Начались финальные игры по настольному теннису. Лидируют Г. Аверин и бакинец М. Шейдабеков. В парных соревнованиях Руднова и Аверин выиграли у грузинской пары Хантадзе — Григолия и вышли в полуфинал.

Школьники по-прежнему беспокоят студентов. Мы уже писали о ребятах из детских секций «Буревестника», вышедших в финал. Воспитанницы московского тренера С. Шпраха 13-летняя 3. Руднова и 16-летняя А. Левина доказывают, что высшее спортивное образование можно получить еще и в средней школо. Левина со счетом 3:0 обыграла чемпионку «Буревестника» Г. Буракову, повторив успех младшей подруги.

«Советский спорт» №177 27 июля 1960 г.

Англия — СССР

В большом концертном зале города Бристоля состоялся первый из пяти матчей, которые должна провести сборная команда СССР по настольному теннису в Англии. Соревнования открыл лорд-мэр Бристоля Хьюг Дженкинс, который под аплодисменты собравшихся выразил надежду, что предстоящие соревнования будут способствовать сближению между нашими народами и укреплению мира во всем мире.

Большой интерес к матчу был вызван еще и тем, что команда Англии на прошедшем чемпионате Европы заняла третье призовое место, победив сильные команды Югославии и ФРГ, а советские спортсмены одержали недавно в Москве сенсационную победу над командой Швеции.

Команда Англии выступила в составе: Меррит, Харрисон, Роудс. На сегодняшний день это лучшие игроки страны. Советская команда выступала в составе: Аверин, Пашкявичус, Саунорис. Встреча началась с победы Харрисона над Авериным. Команда Англии повела — 1 : 0. Но после этого, продемонстрировав очень интересную комбинационную игру, советские спортсмены одержали подряд победы в семи матчах и довели счет до 7 : 1. Заключительную встречу Меррэту удалось выиграть у Пашкявичуса. Общий счет матча — 7 : 2 в пользу Советского Союза. Итак, московская победа над шведами получила убедительное подтверждение в Бристоле.

После окончания соревнования состоялся большой прием в мэрии. Лорд-мэр города и руководитель советской делегации тов. Толбаст обменялись речами. Вчера команда Советского Союза выехала в г. Бирмингем для продолжения своих выступлений.

H. ЛЕОНОВ, мастер спорта.

«Советский спорт» №250 19 октября 1960 (в сокр.)

«СЮРПРИЗ РУССКИХ»

Свой второй матч со сборной Англии по настольному теннису наша команда провела в бирмингеймском Централ-Холле. Английская команда выступала в составе: Меррэт, Роудс и Ингбер, заменивший игравшего накануне Харрисона.

Соревнования начались встречей Меррит — Аверин. Советский спортсмен провел встречу очень четко и победил со счетом 2 : 0. Другие встречи проходили с явным преимуществом наших игроков: Пашкявичус — Ингбер — 2 : 0. Саунорис — Роудс — 2 : 0, Аверин — Ингбер — 2 : 1 и Саунорис — Меррэд — 2 : 1.Счет матча становится 5:0 в пользу команды СССР. После этого английским спортсменам удается взять себя в руки, и они с большим трудом берут три очка: Роудс — Пашкявичус — 2 : 0, Ингбер — Саунорис — 2 : 0; Роудс — Аверин — 2 : 1. В заключение Пашкявичус наносит поражение Меррэту — 2 : 0. Общий результат матча — 6 : 3 в пользу команды СССР.

Две убедительные победы команды наших игроков в настольный теннис над английской сборной местная печать называет «сюрпризом русских». Третий матч сборных команд обеих стран состоялся вчера вечером в Манчестере.

«Советский спорт» №251 20 октября 1960 г.

СНОВА КРУПНАЯ ПОБЕДА

МАНЧЕСТЕР. (По телефону). Команда советских мастеров маленькой ракетки прибыла 19 октября в Манчестер, где была принята лорд-мэром. Вечером в «Кингсхолле» состоялся третий матч между сборными командами Англин и СССР. В английской сборной опять произошла замена. Из выступавших во второй встрече остался лишь Ингбер. Вместо слабо выступившего накануне Маррэта играл Баридж, а Роудса заменил чемпион Англии Харрисон. Советская команда выступала в составе: Саунорис, Аверин, Пашкявичус. Матч проходил крайне напряженно. Англичане всеми силами пытались приостановить атаки наших спортсменов. Но советские игроки выступали очень уверенно и одержали победу со счетом 8 : 1. Это третья победа подряд нашей сборной команды в Англии.

Единственное очко своей команде принес Харрисон, победивший Аверина (21 : 13, 22 : 20). Геннадий Аверин взял отличный реванш, красиво обыграв Ингбера (21 : 15, 24 : 22). На редкость напряженно протекала встреча Пашкявичуса с Бариджем. Проиграв первую партию (13 : 21), советский спортсмен мобилизовался и выиграл у англичанина две следующие (21 : 18 н 21 : 16) Уверенную победу одержал Пашкявичус над Харрисоном (21 : 15, 21 : 18).

На матче присутствовал президент Международной федерации настольного тенниса Айвор Монтегю.

Вчера команда СССР отбыла в город Сандерленд для проведения очередной встречи.

H. ЛЕОНОВ, мастер спорта.

«Советский спорт» №252 21 октября 1960 г.

ОТЛИЧНЫЙ ФИНИШ ПОБЕДНОГО ТУРНЕ

Выступления советских мастеров маленькой ракетки в городах Англии вызвали огромный интерес у спортивной общественности и прессы. Членам нашей делегации приходилось отвечать на бесконечное количество вопросов: каких результатов мы ожидали от турне, чему мы обязаны хорошей игрой, насколько популярен настольный теннис в СССР, сколько людей занимается этим видом спорта и т. д.?

Газеты пестрели такими заголовками: «Сюрприз русских», «Очередное поражение Англии», «Сумеют ли остановить русских?», «Трое светловолосых русских разгромили англичан»…

Последнюю встречу сборная Советского Союза провела в Лондоне. Соревнования проходили в Гринвичских банях. Ареной поединков стал плавательный бассейн, устланный досками.

Матч был наиболее интересным и напряженным. Ведь он давал английским игрокам последнюю возможность добиться реванша.

Начало соревнования было неудачным для советских спортсменов. Аверин проиграл Маррэту. Особой остротой отличалась команды вторая встреча. Сильнейший игрок Англии Харрисон вел 11 : 2 против Пашкявичуса, уже имея победу в первом сете. «Только чудо может спасти Пашкявичуса», — говорили англичане. Этим «чудом» оказалась железная воля советского спортсмена, который сумел вырвать победу в, казалось бы, безнадежной игре, а затем и во всей встрече.

В следующей паре отлично выступающий в Англии Саунорис выиграл у Бариджа, и стал 2 : 1 в пользу сборной СССР. Но соперники еще не сломлены. Аверин проигрывает Харрисону, и счет снова ничейный.

В этот напряженный момент наша команда мобилизует все силы и выигрывает матч с общим результатом 6 : 3.

Таким образом, команда СССР провела в Англии 5 матчей и все выиграла с общим счетом встреч 33 : 10.

H. ЛЕОНОВ, мастер спорта.

«Советский спорт» №255 25 октября 1960 г.

VIII Командное первенство СССР

28 октября 1960 года в Кишиневе стартовало 8-й командное первенство СССР. Главный судья соревнований Е. Салтанович.

Заявлена к участию 21 команда. В их числе коллективы «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Трудовых резервов», «Буревестника», ЦСКА, 14 профсоюзных обществ союзных республик и команда сельских спортсменов Эстонии общества «Иыуд».

Если сопоставлять данные прошлых лет, то, конечно, надо отдать предпочтение пятикратному чемпиону страны команде «Спартак», И на сей раз цвета «Спартака» будут защищать неоднократные чемпионы и призеры первенств Советского Союза А. Саунорис, А. Акопян, Н. Раманаускайте. Но и в других командах, прибывших в Кишинев, есть не менее известные мастера. И кто знает, может быть, неприятный сюрприз «Спартаку» сумеют преподнести «Трудовые резервы». За них будут выступать чемпионка страны Э. Лесталь, а также мастера спорта И. Меекса, Л. Косякина, один из сильнейших юношей Х. Лисинас. А может быть, вперед сумеет вырваться «Локомотив» или сильные команды ЦСКА и «Жальгирис». Во всех этих коллективах также немало сильных теннисистов. Это прежде всего Г. Гринберг, Г. Маркарян, Г. Бергман, Р. Пашкявичус и многие другие.

Сегодня первый день состязаний. Впервые на командном первенстве мастера малой ракетки начинают соревнования не у столов, а на гаревых дорожках и секторах республиканского стадиона. По условиям первенства только те, кто пройдет испытание в многоборье общей физической подготовки, смогут продолжать состязания с ракеткой в руках. Взрослых и юных победителей многоборья ждут специальные призы, установленные Молдавским советом спортивного Союза и республиканскими советами спортивных обществ. (в сокр., «Советский спорт» №258 28 октября 1960 г.)

СЮРПРИЗЫ ПРИЯТНЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ

Партия в настольный теннис продолжается до 21-го очка. В первых встречах проходящего сейчас командного первенства страны это правило выдерживалось довольно строго. Но с приближением финала на судейских счетчиках все чаще появлялись цифры 23, 25, 27. Так во встрече Лисинас («Трудовые резерневы») — Панс («Даугава») четвертьфинального матча был зафиксирован счет 28 : 26. А чуть позже Лесталь («Трудовые резервы») выиграла у Яншевицы («Даугава») со счетом 31 : 29.

Цифры на счетчиках свидетельствовали: на финише ожидается очень упорная борьба. Правда, справедливость требует отметить, что в нынешнем первенстве страны игры вообще отличаются упорством. Фаворитам настольного тенниса все труднее приходится отстаивать свое звание.

Первой сенсацией турнира было поражение команды «Труд» от спортсменов «Авангарда». Судьи зафиксировали разгромный результат — 12 : 1. «Труд» не попал, таким образом, в четвертьфинал, а теннисисты Украины своей убедительной, хотя и неожиданной победой, сделали заявку на высокое место в первенстве.

Шесть часов продолжалась встреча одной восьмой финала между «Жальгирисом» и «Молдовой». Лидер «Жальгириса» Пашкявичус проиграл молдавскому теннисисту Скорику. Еще худшая участь постигла вторую ракетку литовцев Балтакиса. Он проиграл и Скорику, и его товарищу по команде Жеребенкову. Неожиданным поражением литовцев закончилась и парная мужская встреча. Скорик и Жеребенков, одержав победу, набрали по четвертому балу и выполнили норматив для присвоения им звания мастеров спорта. В общекомандном зачете многочасовая борьба дала все же перевес «Жальгирису» — 12 : 7.

«Буревестнику» c большим трудом удалось выиграть встречу одной восьмой финала у молодой команды ЦСКА. В этом матче армейцы Бергман и Маркарян одержали победы над чемпионом СССР Авериным. После этого Маркаряна поздравили выполнением мастерского норматива.

Четвертьфинальные встречи открыли коллективы «Спартака» и «Буревестника». Начало было многообещающим для студентов. Златогоров выиграл у Мурадова, Левина — у Кондратайте, Аверин — у Саунориса. Многократный чемпион страны — «Спартак» проигрывал со счетом 0:3. Однако в дальнейшем теннисисты «Спартака» сумели внести в ход матча перелом и победили с общим счетом 12 : 10.

Спортсмены «Авангарда» уверенно победили «Калев» 12 : 3. Встреча «Жальгирис» — «Локомотив» закончилась победой литовцев — 12 : 4. «Трудовые резервы» играли с «Даугавой» Матч закончился поражением латвийских спортсменов со счетом 4 : 12.

Впереди решающие полуфинальные и финальные встречи. За два дня соревнований сыграно около 800 партий, и только пять раз судьи были вынуждены ввести правило двадцати секунд Этот факт свидетельствует о том, что в настольном теннисе окончательно победил атакующий стиль игры.

К сожалению, все участники чемпионата, кроме чемпионки «Буревестника» Рудновой, пользуются европейским способом держать ракетку. У нас много говорилось о необходимости освоения хватки «пером». Но пока дальше разговоров дело не пошло. Это тоже своего рода сюрприз, но сюрприз неприятный.

«Советский спорт» №261 1 ноября 1960 г.

Спартаковцы — пятикратные чемпионы

В финале командного первенства страны по настольному теннису встретились «Спартак» и «Трудовые резервы». Многочасовая борьба закончилась победой спартаковцев, которые в пятый раз стали чемпионами страны, Убедительный счет — 12:5 — дает как будто бы право сделать вывод, что соотношение сил в нашем настольном теннисе продолжает оставаться неизменным. Но этот вывод в действительности далек от истины, Даже в тот момент, когда счет финального матча был 11:4 и спартаковцам не хватало до победы одного очка, многие не решались говорить, что исход борьбы ясен, потому что каждая встреча матча отличалась исключительным упорством.

Поклонники «Спартака» надеялись, что последнее, двенадцатое очко команде принесет сильная пара Кондратайте-Балайшите. Но противницы спартаковок Кабритс-Косякина сумели доказать, что даже самое верное очко нужно уметь завоевать в борьбе. Кондратайте и Балайшите сделать этого не смогли. «Верное очко» спартаковцев ушло в актив «Трудовых резервов». Счет стал 11:5.

В следующем поединке встретились Лесталь — Раманаускайте. Первую партию выиграла Лесталь. Казалось, счет матча станет 11:6, но в решающий момент представительница «Трудовых резервов» не выдержала напряжения и проиграла партию, а потом и встречу.

Успех спартаковского коллектива закономерен. Эта команда остается на сегодня сильнейшей в стране. Цвета «Спартака» защищали известные мастера спорта Захарян, Раманаускайте, Саунорис, Акопян, Балайшите и молодые перворазрядники Мурадов, К. Акопян, Кондратайте.

Победный путь «Спартака» к финалу никого не удивляет, Но неправильно было бы думать, что этот путь был легким. Он оказался куда более трудным, чем два-три года назад. Достаточно напомнить, что в четвертьфинале «Спартак» одержал победу над «Буревестником» лишь со счетом 12:10, над «Жальирисом» — 12:9.

Любители настольного тенниса привыкли видеть на втором месте литовскую команду «Жальгирис». На этот раз традиция была нарушена. Вторым призером стали «Трудовые резервы». Для них это несомненно большой успех, тем более что команда выступает в таких соревнованиях впервые. Лишь неожиданно слабое выступление Лесталь и Пайсярв. которые проиграли все четыре встречи, не позволило команде успешно бороться за звание чемпиона.

Третье место по всем прогнозам отводилось на этот раз «Жальгирису», но и эти прогнозы не подтвердились. Ход борьбы отодвинул «Жальгирис» не на одно, а на два места. Литовские спортсмены в упорной борьбе уступили третье место украинским теннисистам.

Итак, результаты первенства страны свидетельствуют о серьезной переоценке ценностей. Еще недавно мы говорили о беспорной гегемонии прибалтийских спортсменов в настольном теннисе. Теперь утверждать так было бы не совсем правильно.

«Спартак» представлен прибалтийскими спортсменами только наполовину. «Жальгирис» отодвинут от своего законного места на четвертое. Третье место уверенно завоевали украинские спортсмены. Пятое место занял коллектив «Буревестника», а недавние фавориты «Калев» и «Даугава» оказались соответственно на шестом и восьмом местах.

Обнадеживающие изменения произошли и в нижней части командной таблицы. «Енбек» с 18-го места перешел на 13-е, «Мехнат» — с 17-го на 14-е. Появились сейчас и новые команды «Красное знамя» из Белоруссии, «Таджикистан», «Динамо». Все это говорит о больших изменениях в нашем настольном теннисе, о расширении его географии, о росте массовости и мастерства. («Советский спорт» №263 4 ноября 1960 г.)

Молодёжная сборная СССР в США

Победа в Нью-Йорке

Летом нынешнего года в Советском Союзе гостила молодежная команда игроков в настольный теннис из США. Американские спортсмены продемонстрировали тогда высокий класс игры, но все же уступили молодежной сборной СССР. В настоящее время юные советские теннисисты находятся в США с ответным визитом.

Первая встреча двух команд состоялась позавчера в Нью-Йорке. В сборной хозяев лучшим был 13-летний Хобсон, победивший Аверина. Но это был единственный успех американской команды. Во всех остальных встречах матча, проводившегося по «системе Свейтлинга» (до пяти побед), верх взяли совятские юноши. Лучшим из них, по оценкам американской печати, был бакинец Н. Новиков. Общий счет встречи 5 : 1 в пользу команды СССР.

«Советский спорт» №268 11 ноября 1960 г.

СССР — США — 9 : 0

Как мы уже сообщали, советская молодежная команда игроков в настольный теннис совершает турне по Соединенным Штатам Америки. В первой встрече, которая проходила в Нью-Йорке, сборная СССР одержала победу над командой США со счетом 5 : 1. Американские игроки Джим Бломер и известный москвичам Билл Кейм проиграли тогда по две встречи советским теннисистам. Лишь 13-летний чемпион США и Канады Ронни Хобсон сумел выиграть у Геннадия Аверина, но проиграл отлично выступавшему Николаю Новикову.

Второй поединок двух сборных состоялся в Вашингтоне. В команде хозяев произошли две замены. Вместо Хобсона и и Бломера в нее были включены Кларк Гольдштейн и Пауль Хадсон. Однако это не спасло американскую сборную. Молодежная команда СССР одержала ещё более убедительную победу — 9 : 0.

Аверин выиграл у Кейма — 21 : 18, 21 : 17, Гольдштейна — 22 : 20, 18 : 21, 21 : 16 и Хадсона — 21 : 11, 21 : 12. Новиков победил Кейма (21 : 18, 21 : 19), Гольдштейна (22 : 20, 21 : 17), Хадсона (21 : 10, 21 : 13). Три победы одержал и Калниньш. У Кейма он выиграл со счетом 21 : 17 и 21 : 15, у Гольдштейна — 21 : 19 и 21 : 17, у Хадсона — 21 : 10 и 21 : 13. Очередное выступление советской команды состоится в Балтиморе.

«Советский спорт» №272 16 ноября 1960 г.

Снова успех

В США продолжает свои выступления молодежная команда советских игроков в настольный теннис. Очередная встреча сборных команд состоялась в Ньюпорте (штат Род Айленд). Победа вновь досталась советским теннисистам. Г. Аверин, Н. Новиков и 3. Калниньш одержали восемь побед над Р. Хобсоном, B. Клеймом и К. Гольдштейном. Лишь одну партию гости проиграли. Гольдштейн взял верх над Калниньшем. Общий счет 8 : 1 в пользу команды СССР.

«Советский спорт» №276 20 ноября 1960 г.

От победы к победе

Из Соединённых Штатов Америки в Москву возвратилась сборная молодежная команда СССР по настольному теннису. Советские игроки первый раз выступили в Нью-Йорке 7 ноября. В этот день была одержана первая победа в целой серии успешных выступлений.

Через два дня советская команда прибыла в Вашингтон. Здесь советские спортсмены нанесли сокрушительное поражение сборной США со счетом 9 :0.

Американская печать и радио проявляли огромный интерес к визиту советских спортсменов. В газетах помещались многочисленные фотографии москвича Геннадия Аверина, бакинца Николая Новикова, рижанина Зигмунда Калниньша. У них брали интервью, приглашали выступить на телестудии. На балтиморской телестудии Аверин провел показательный поединок с одним из лучших игроков США — Гольдштейном и обыграл его со счетом 2:0.

В Балтиморе наши игроки участвовали в двух личных турнирах и в одном матче. Новиков победил третью ракетку США Шиффа и опытного Хази и занял первое место. Другой турнир выиграл Аверин. Оба советских спортсмена победили в мужском парном разряде. Очередной матч с американской сборной был выигран со счетом 9 : 0.

В городе Ньюпорт-Ньюс советская делегация была встречена многочисленными официальными лицами и оркестром. Трем советским юношам был торжественно вручен ключ от города. Они действительно покорили Ньюпорт-Ньюс, вновь взяв верх над американской сборной — 8:1. В этом же городе Аверии и Новиков одержали победу в личном турнире, заняв первое место в парном разряде, а Новиков, кроме того, победил и в одиночном разряде.

«Советский спорт» №279 24 ноября 1960 г.

Новые мастера спорта СССР

Аверин Геннадий — «Локомотив», Калуга

Балайшите Лайма — «Спартак», Вильнюс

Заблоцкис Адольфас — «Жальгирис», Каунас

Изашвили Лали — «Буревестник», Тбилиси

Круглова Луция — «Даугава», Рига

Кудашвили Роберт — «Буревестник», Тбилиси

Мяэ Хельдур — «Калев», Кунда

Ойт Лайне — «Калев», Таллин

Пайсярв Сибие-Май — «Трудовые резервы», Таллин

Пихлакас Матти — «Йыуд», Таллин

Раманаускайте Ниеле — «Спартак», Вильнюс

Тваронайте Аудра — «Жальгирис», Вильнюс

Яншевица Вера — «Даугава», Рига

(«Спортивные игры» №6 1960 г.)

Звание мастера спорта по настольному теннису присвоено московской школьнице С. Белоцерковской, мастеру цеха харьковской артели «Галантерейщик» М. Меламуду, школьникам из Киева и Львова А. Косякиной и Б. Холодовскому и работнику Рижского электроламповозавода Я. Карпсу. («Советский спорт» №276 20 ноября 1960 г.)

Судья всесоюзной категории

И. Б. Ошерович (Кемерово, «Спартак») («Советский спорт» №160 7 июля 1960 г.)

Первый на Украине мастер спорта СССР

Имя студента Одесского педагогического института имени К. Д. Ушинского Анатолия Бродского хорошо известно советским мастерам «малой ракетки».

Нынешний олимпийский год одесский студент начал удачно. В активе три победы над сильнейшими игроками страны по настольному теннису мастерами спорта — P. Пашкявичусом и В. Балтакисом (оба — Литва). Для выполнения мастерского норматива А. Бродскому в течение этого года оставалось одержать еще две победы над игроками, входящими в десятку сильнейших за 1959 год.

И вот недавно А. Бродский завоевал это почетное право. B закончившемся турнире сильнейших теннисистов в Одессе, среди которых были чемпион СССР Г. Аверин, чемпион Грузии Р. Кудашвили, ленинградцы В. Морозов, B. Бергман и другие, одессит занял четвертое место, победив двух мастеров спорта.

A. Бродский первым на Украине среди мужчин выполнил норматив мастера по настольному теннису.

«Советский спорт» №133 4 июня 1960 г.

ВСТРЕЧА ЮНЫХ

Из Москвы в Румынию вылетела юношеская сборная команда СССР по настольному теннису. В ее составе: мастер спорта Геннадий Аверин, Хельмутас Лисинас, Николай Новиков, Зигмунд Калныньш, мастер спорта Лайма Балайшите, Софья Белоцерковская, Дзидра Лукина, Альдона Кондратейте. Руководитель делегации М. Харченко, тренер- Я. Лихтерман.

Наши игроки встретятся с одной из сильнейших в Европе сборной юношеской командой Румынии и выступят также в личном турнире.

«Советский спорт» №235 1 октября 1960 г.

Турнир в Риге

В Риге начался турнир сильнейших мастеров настольного тенниса. Из первых результатов турнира можно отметить трудную победу одного из ведущих игроков Римаса Пашкявичуса над своим братом Анатолием Пашкявичусом. Эстонец Иоханнес Меекса, входящий в первую «пятерку» теннисистов страны, неожиданно встретил упорное сопротивление во встрече ашхабадским школьником Ульмарадом Мурадовым. Лишь опыт и выдержка принесли победу эстонскому чемгиону (21 : 16, 21 : 18).

Чемпион Грузии Роберт Кудашвили не смог противостоять атакам 18-летнего ленинградского студента Игоря Ларионова и потерпел поражение с результатом 1 : 2.

Среди женщин успешно начала состязание шестикратная чемпионка страны Эвелина Лесталь (Таллин), победившая в хорошем стиле вторую ракетку Латвии Илгу Томсоне. Турнир проводится по круговой системе. Он закончится 27 ноября.

«Советский спорт» №281 26 ноября 1960 г.

Урожайный турнир

В минувшее воскресенье в Риге закончился четырехдневный турнир мастеров настольного тенниса, В нем участвовали такие известные спортсмены как Э. Лесталь, С. Пайсярв, Х. Юхансон-Песур, Д. Лукина, C. Белоцерковская, Т. Васильева, A. Кондратайте, A. Акопян, И. Меекса, Р. Пашкявичус, 3. Калныньш и другие.

Для того чтобы стать мастером спорта по настольному теннису, необходимо в течение года одержать победы над четырьмя игроками из первой десятки страны, Многие молодые перворазрядники приехали в столицу Латвии с двумя-тремя мастерскими баллами и с большим желанием увеличить этот счет, так как год на исходе. вот почему молодежь энергично атаковала.

Студент Одесского педагогического института Г. Френкель обыграл Пашнявичуса и Меексу. Его поздравили с выполнением норматива мастера спорта. Вскоре также горячо поздравляли ленинградца Е. Бергмана, львовского теннисиста A. Кондратьева, эстонца P. Тамбика, ереванца Р. Арутюняна, М. Бойкандера из Молдавии и младшего брата экс-чемпиона страны литовца А. Пашкявичуса.

У рижской школьницы Лукиной не хватало до заветной цели одной победы, и она буквально вырвала эту победу у эстонского мастера спорта Пайсярв. Эстонка выиграла первую партию 21 : 12, две другие проиграла — 15 : 21 и 20 : 22.

Восемь мастеров в одном состязании — урожайный турнир!

Соревнования проводились по круговой системе, и и каждому участнику предстояло пройти трудную дистанцию.

У женщин Пайсярв, юная москвичка Белоцерковская и Лукина в 13 встречах одержали по 11 побед. Места между ними определились по лучшему соотношению выигранных и проигранных партий. Преимущество оказалось на стороне эстонской спортсменки. Второе место заняла Белоцерковская.

14 очков из 17 возможных набрал победитель мужского турнира Акопян (Армения), последующие места заняли Калныньш (Латвия) и Бергман.

«Советский спорт» №283 29 ноября 1960 г.

В спорте у Макса Соломоновича Левитануса две страсти: настольный теннис и футбол. В разные годы он был чемпионом Латвии и Москвы по настольному теннису, входил в сборную команду вии по футболу. Но когда пришлось сделать выбор между этими двумя видами спорта, Макс Соломонович избрал футбол. Сейчас он тренирует рижскую команду «Даугава РВЗ», команду, в которой он когда-то сам играл нападающим.

«Советский спорт» №286 2 декабря 1960 г.

Свежий ветер

Что можно сказать о московском отборочном турнире к чемпионату страны по настольному теннису? Прежде всего эти соревнования ознаменовались небывалым успехом молодежи.

Как у теннисисток, так и в мужской финальной группе первые места, дающие право на участие в чемпионате страны, заняли преимущественно юные мастера маленькой ракетки.

С большим подъемом провела все встречи 14-летняя Зоя Руднова. Она, единственная из участниц, держащая ракетку азиатской хваткой «пером», наглядно доказала, что нашим теннисистам вполне доступен стиль, которым владеют лучшие игроки мира. Руднова фактически за год научилась хорошо играть в настольный теннис. Ее главное оружие — нападение справа и слева. Атаками она буквально подавляла своих соперниц и только в последней встрече — с мастером спорта С. Белоцерковской потерпела неудачу.

С одним поражением закончила турнир и другая воспитанница тренера С. Шпраха («Буревестник») юная Алла Левина. Кроме них, право участвовать в чемпионате СССР завоевали С. Белоцерковская, С. Гречишникова, Н. Иванова, Т. Кострикина, В. Кутакова, О. Крючкова.

В мужской группе первенствовал ученик тренера В. Иванова («Труд») В. Шляпочников, потерпевший лишь одно поражение от М. Озерова, занявшего второе место. Далее места заняли В. Лаврентьев и А. Златогоров. Чемпионы Москвы 1959 1960 гг. А. Кирпша и Э. Фридман, оказавшиеся в «золотой серединке», «пропусков» на всесоюзные соревнования не получили.

Соревнования москвичей прошли на хорошем уровне. Тон задавали юные, и темп, предложенный ими со старта, оказался не под силу ветеранам. Что ж, это отрадно: в московском настольном теннисе подул наконец свежий ветер.

«Советский спорт» №307 29 декабря 1960 г.

Президиум Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР присвоил по предложению федераций по спорту звание судьи всесоюзной категории:

по теннису настольному И. Б. Ошеровичу (Кемерово, «Спартак») («Советский спорт» №160 7 июля 1960 г.)

Единая всесоюзная спортивная классификация

7 февраля 1960 года «Советский спорт» публикует проект Единой всесоюзной спортивной классификации. Есть раздел и для настольного тенниса.

Мастер спорта — занять 1 —3-е место в личном первенстве СССР, или дважды занять 4 — 5-е место в первенстве СССР на протяжении трех лет, или трижды войти в список десяти сильнейших игроков СССР на протяжении четырех лет, или одержать не менее 4 побед в течение одного календарного года над разными игроками, входящими в число 10 сильнейших игроков СССР за прошлый год.

Первый разряд — занять первое место в соревнованиях не ниже республиканского масштаба при условии участия в соревнованиях не менее десяти игроков второго разряда, или одержать в течение года не менее шести побед над разными игроками первого разряда, или одержать в течение года не менее 3 побед над разными игроками первого разряда и десяти побед над разными игроками второго разряда.

Второй разряд — занять 1 — 2-е место в соревнованиях не ниже городского масштаба при условии участия в соревнованиях не менее 10 игроков третьего разряда, или одержать в течение года не менее пяти побед над разными игроками второго разряда, или одержать в течение года не менее 3 побед над разными игроками второго разряда и десяти побед над разными игроками третьего разряда.

Третий разряд — занять первое место в соревнованиях любого масштаба (по круговому способу) с участием не менее десяти новичков, или одержать в течение года 3 победы над разными игроками третьего разряда, или одержать в течение года 2 победы над игроками третьего разряда и шесть побед над новичками в командных соревнованиях.

Юношеский разряд — занять 1—3-е место на республиканских или городских юношеских соревнованиях. или первое место на районных соревнованиях, или одержать 3 победы в течение года над разными игроками юношеского разряда.

II юношеский разряд. Одержать 2 победы над разными игроками второго юношеского разряда, или 6 побед над разными игроками, не имеющими разряда.

Для подтверждения разряда: иметь в течение года 3 победы над разными игроками своего разряда.

Примечание. Разряды присваиваются только за победы в одиночных играх.

18 августа 1960 года «Советский спорт» (№196) публикует окончательный вариант.

Мастер спорта — занять 1-4 е места в личном первенстве СССР; или дважды занять 5—6-е места в личном первенстве СССР на протяжении 3 лет; или 3 раза войти в список 10 сильнейших игроков СССР на протяжении 5 лет; или занять 1-2-е места в соревнованиях всесоюзного и республиканского масштаба при условии участия в них не менее 8 спортсменов, входящих в список 20 сильнейших игроков СССР; или одержать в течение календарного года не менее 8 побед над разными игроками, входящими на начало данного года в список 20 сильнейших игроков СССР, в том числе 2 победы над игроками, входящими в список 10 сильнейших игроков СССР, в официальных соревнованиях не ниже городского масштаба.

Примечание. Победа над игроком из первой десятки засчитывается как 2 победы над игроками, занимающими 11-20-е места в списках сильнейших игроков СССР.

Первый разряд — занять первое место в личном первенстве в соревнованиях не ниже городского масштаба при участии не менее 8 спортсменов I разряда или одного спортсмена I разряда и 15 спортсменов II разряда; или одержать в течение года в командных и личных соревнованиях не ниже городского масштаба 6 побед над разными игроками I разряда и 8 побед над разными игроками не ниже II разряда; или в таких же соревнованиях одержать в течение года 8 побед над разными игроками I разряда.

Второй разряд — занять 1-2-е места в официальных личных соревнованиях любого масштаба при участии не менее 6 спортсменов II или 12 спортсменов III разряда; или одержать в течение года в соревнованиях любого масштаба 6 побед над разными игроками II разряда и 8 побед над разными игроками III разряда; или одержать в течение года в командных и личных соревнованиях любого масштаба не менее 8 побед над разными игроками II разряда.

Третий разряд — занять первое место в личных соревнованиях любого масштаба при участии не менее 10 спортсменов; или одержать в течение года в соревнованиях любого масштаба не менее 3 побед над разными игроками III разряда и не менее 6 побед над новичками; или одержать в течение года в командных и личных соревнованиях любого масштаба 15 побед над разными спортсменами-новичками.

Первый юношеский разряд — занять 1-3-е места в личном первенстве в официальных соревнованиях любого масштаба при участии в них не менее 12 человек, из которых 8 — не ниже II юношеского разряда; или одержать в течение года в командных и личных соревнованиях любого масштаба 3 победы над разными игроками I юношеского разряда и 6 побед над разными игроками II юношеского разряда; или одержать в течение года в командных и личных соревнованиях любого масштаба 5 побед над разными игроками I юношеского разряда.

Второй юношеский разряд — занять первое место в личном юношеском первенстве на соревнованиях любого масштаба при участии не менее 10 спортсменов-новичков; или одержать в течение года в командных и личных соревнованиях любого масштаба не менее 3 побед над разными игроками II юношеского разряда и не менее 6 побед над новичками; или одержать в течение года в командных и личных соревнованиях любого масштаба 10 побед над разными новичками.

Примечания: 1. Юноши и девушки, допущенные к соревнованиям со взрослыми спортсменами, классифицируются на общих основаниях со взрослыми.

2. Разряды присваиваются только за победы в одиночных играх.

3. Старшие разряды присваиваются при наличии у спортсмена предыдущего младшего разряда. Победа над спортсменом высшего разряда приравнивается к двум победам над спортсменами своего разряда.

4. Юношеские разряды присваиваются спортсменам в возрасте от 13 лет.

Для подтверждения разряда иметь в течение года 3 победы над разными игроками своего разряда.

Разное

Вести из Костромы. Кубок города по настольному теннису выиграли спортсмены общества «Спартак». («Советский спорт» №11 14 января 1960 г.)

ЧЕЛЯБИНСК. Закончилось лично-командное первенство города по настольному теннису. Первое место заняла молодежная команда «Динамо». Чемпионом города стал студент А. Кузнецов. У женщин первое место выиграла инженер Р. Емельянова. («Советский спорт» №15 19 января 1960 г.)

Около 50 команд приняло участие в полуфинальных встречах на первенство Николаева по настольному теннису. Десять лучших вышли в финал.

В личном зачете чемпионами города стали ученица седьмого класса школы № 38 Н. Серебрякова и один из ветеранов настольного тенниса в Николаеве директор мелькомбината М. Моргун. («Советский спорт» №22 27 января 1960 г.)

Симферополь. Три дня продолжалось первенство Крымской области по настольному теннису. Среди мужчин победил Д. Слободенюк, у женщин выиграла Э. Зелинская. В командном зачете победили спортсмены «Авангарда». («Советский спорт» №82 5 апреля 1960 г.)

В Риге начался турнир сильнейших мастеров настольного тенниса. Из первых результатов турнира можно отметить трудную победу одного из ведущих игроков Римаса Пашкявичуса над своим братом Анатолием Пашкявичусом. Эстонец Иоханнес Меекса, входящий в первую «пятерку» теннисистов страны, неожиданно встретил упорное сопротивление во встрече ашхабадским школьником Ульмарадом Мурадовым, Лишь опыт и выдержка принесли победу эстонскому чемгиону (21:16, 21 :18).

Чемпион Грузии Роберт Кудашвили не смог противостоять атакам 18-летнего ленинградского студента Игоря Ларионова и потерпел поражение с результатом 1 : 2.

Среди женщин успешно начала состязание шестикратная чемпионка страны Эвелина Лесталь (Таллин), победившая в хорошем стиле вторую ракетку Латвии Илгу Томсоне. Турнир проводится по круговой системе. Он закончится 27 ноября. («Советский спорт» №281 1960 г.)

В Сталинграде проведено личное первенство города по настольному теннису. Отличных результатов в турнире добился молодой конструктор отдела автоматизации и механизации тракторного завода перворазрядник Г. Выходцев. Он провел все встречи без поражений и завоевал звание чемпиона города.

У женщин победу одержала спартаковка Н. Новорусская. В парном разряде чемпионами стали: у женщин — Н. Новорусская и Ю. Кузнецова («Труд»), у мужчин — Г. Выходцев и Б. Семенов. В смешанном разряде первенство завоевали С. Терентьева и B. Бунеев («Металлург»). («Советский спорт» №298 17 декабря 1960 г.)

В столице Латвии закончились соревнования по настольному теннису между сборными командами городов Риги, Таллина, Ленинграда и Киева. В финале встретились спортсмены Риги и Таллина. Латвийские теннисисты, одержав победу в четырех партиях из шести, завоевали первое место. («Советский спорт» №300 20 декабря 1960 г.)

B Баку проходило первенство республики по настольному теннису. Победителем в одиночном разряде среди мужчин стал бакинец Н. Новиков, среди женщин — Т. Васильева. Юные теннисисты победили и в смешанном парном разряде. Таким образом, Н. Новиков H Т. Васильева стали дважды чемпионами. («Советский спорт» №304 25 декабря 1960 г.)

В Таллине и Тарту состоялось несколько интересных соревнований по настольному теннису. В острой спортивной борьбе проходило командное первенство Эстонии. В седьмой раз по победу одержали теннисисты «Трудовых резервов». В финале они со счетом 11 : 7 выиграли матч у команды общества «Калев». Молодежный коллектив «Трудовых резервов» занял третье место.

Много волнений таллинским любителям настольного тенниса доставила матчевая встреча сборных команд Азербайджана и Эстонии, Победу со счетом 17 : 12 одержали спортсмены Эстонии.

В Тарту проходила традиционная встреча местных теннисистов с командой Риги, Победили рижане: среди взрослых со счетом 22 : 13, среди юношей — 29 : 3. («Советский спорт» №308 30 декабря 1960 г.)

Вопрос: Из чего делать столы для настольного тенниса?

Тов. редактор! Деревянные столы для настольного тенниса на открытом воздухе портятся. Можно ли делать поверхность этих столов из бетона или стального листа? (О. Шкириенко, Краматорск)

Конечно, деревянные столы на открытом воздухе портятся. Поэтому и желательно длеать над ними навесы. Но можно обойтись и без них: сделать крышку стола железобетонную, как это сделали в Сочи по предложению П. Долгополова. Это дешево и удобно.

Было бы хорошо, если бы заводы железобетонных изделий организовали производство сборных столов из отходов своего основного производства. Тогда столы были бы совсем дешевыми. Железобетонная крышка должна быть толщиною 25-30 мм с несколькими конструктивными ребрами жесткости снизу. Поверхность стола надо тщательно зажелезнить и покрыть темно-зеленой масляной краской с добавлением скипидара для придания матовости.

Правила игры, правда, предусматривают только деревянные столы, но и столы из железобетона, алюминия или других материалов, обеспечивающих ровный и быстрый отскок мяча, вполне пригодны.

Л. Макаров, председатель Федерации настольного тенниса СССР («Спортивные игры» №3 1960 г.)

Двадцатки сильнейших

Президиум Федерации настольного тенниса СССР утвердил списки двадцати сильнейших игроков страны в настольный теннис за 1960 год.

Дело в том, что теперь в соответствии с Единой всесоюзной классификацией мастерский балл можно получить, обыграв спортсмена, входящего в двадцатку, a не в десятку, как было раньше.

Однако для сравнения мы скажем сначала несколько слов о десятках. За прошедший год обе десятки (мужская и женская) обновились молодыми способными спортсменами.

У женщин в десятке новые имена школьниц А. Косякиной и Д. Лукиной. У мужчин вторая пятерка состоит целиком из молодых теннисистов — Г. Маргаряна, E. Бергмана, З. Калныньша, Б. Холадовского и Б. Шафира.

Кого же заменила молодая поросль? В первой мужской десятке опытные мастера И. Меекса и А. Заблоцкис, занимавшие соответственно шестое и пятое места, теперь вынуждены открывать второй десяток сильнейших игроков страны. Что касается Р. Кудашвили и Т. Саллера, деливших девятое-десятое места, то они не попали теперь даже в список двадцати.

«Реконструкции» подверглась и сама десятка. Чемпион СССР 1961 года А. Саунорис по результатам прошлого сезона с первого места перешел на третье. Зато колоссальный прыжок вверх по классификационной лестнице совершил Г. Аверин — с восьмого места на первое. Опустились несколько ниже опытные мастера маленькой ракетки A. Акопян (с третьего на четвертое) и P. Пашкявичус, заметно снизивший класс игры (со второго места на пятое).

У женщин в десятке таких резких колебаний нет. Э. Лесталь поменялась местами с Н. Раманаускайте, возглавив по результатам прошлого года список сильнейших.

C каждым годом прогрессирует эстонская спортсменка С. Пайсярв, которая с четвертого места поднялась на второе. Она обменялась ступеньками с опытной теннисисткой С. Захарян.

Юная Л. Балайшите с пятого места перешла на седьмое, Х. Песур-Юханссон с седьмого на девятое. И наоборот, улучшили свою классификацию С. Куньшина (с восьмого на пятое), И. Саар (с девятого — на шестое).

Две опытные спортсменки — Жилевичуте (в 1959 г. она была шестой) и Э. Хантадзе (была десятой) не попали даже в число двадцати лучших. Хотелось бы отметить, что во вторые десятки преимущественно входят молодые теннисисты, многие из которых не имеют звания мастера спорта.

Ниже приводим двадцатки сильнейших.

Женщины

1. Э. Лесталь (Тарту, «Трудовые резервы»)

2. С. Пайсярв (Таллин, «Трудовые резервы»)

3. Н Раманаускайте (Вильнюс, «Спартак»)

4. С. Захарян (Ереван, «Спартак»)

5. С. Куньшина (Казань, «Труд»)

6. И. Саар (Таллин, «Калев»)

7. Л. Балайшите (Вильнюс, «Спартак»)

8. А. Косякина (Киев, «Трудовые резервы»)

9. Х. Песур-Юханссон (Таллин, «Трудовые резервы»)

10. Д. Лукина (Рига, Детская спортшкола)

11. А Кондратайте (Паневежис, «Спартак»)

12. Д. Чайка (Киев, «Авангард»)

13. С. Белоцерковская (Москва, «Труд»)

14. Г. Корнеева (Москва, «Труд»)

15. Л. Маркунайте (Вильнюс, «Спартак»)

16. Г. Моргулева (Березники, «Труд»)

17. С. Гречишникова (Москва, «Буревестник»)

18. А. Ермолаева (Кишинев, «Молдова»)

19. С. Гринберг (Киев, «Трудовые резервы»)

20. В. Тыруке (Таллин, «Калев»)

Мужчины

1. Г. Аверин (Москва, «Буревестик»)

2. Г. Гринберг (Кишинев, «Локомотив»)

3. А. Саунорис (Вильнюс, «Спартак»)

4. А. Акопян (Ереван, «Спартак»)

5. Р. Пашкявичус (Каунас, «Жальгирис»)

6. Г. Маргарян (Советская Армия)

7. Е. Бергман (Советская Армия)

8. 3. Калныньш (Рига, Детская спортшкола)

9. Б. Холодовский (Киев, «Авангард»)

10. Б. Шафир (Киев, «Трудовые резервы»)

11. И. Меекса (Таллин, «Трудовые резервы»)

12. А. Заблоцкис (Каунас, «Жальгирис»)

13. В. Вайджюлис (Паневежис, «Спартак»)

14. Я. Анило (Таллин, «Калев»)

15. М. Насыпайко (Одесса, «Авангард»)

16. О. Жеребенков (Советская Армия)

17. Х. Лисинас (Каунас, «Трудовые резервы»)

18. А Чепайтис (Каунас, «Жальгирис»)

19. Н. Новиков (Баку, «Локомотив»)

20. Р. Дуденас (Минск, «Буревестник»)

«Советский спорт» №57 8 марта 1961 г.